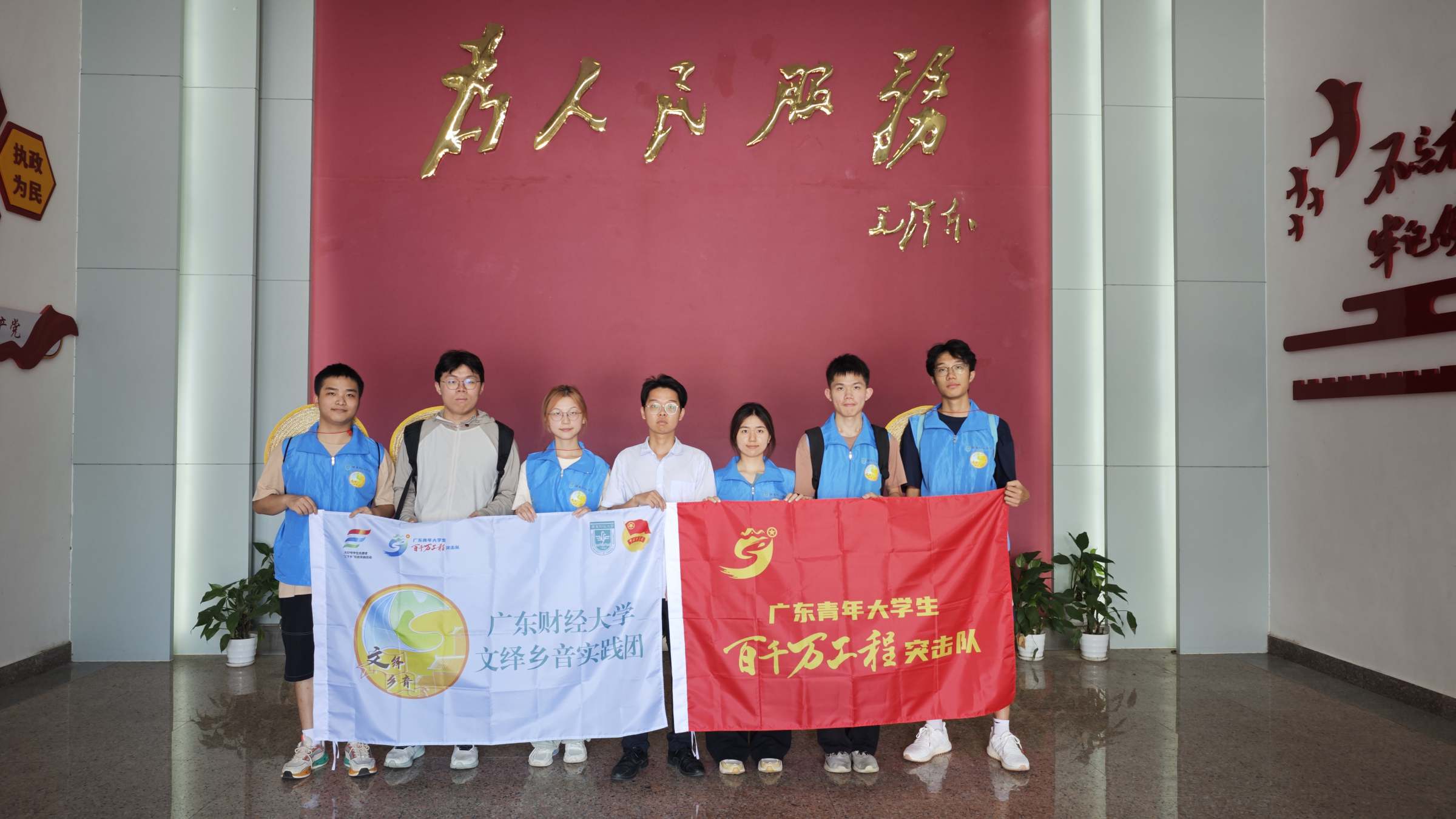

为积极响应广东省大学生“百千万工程”突击队的号召,广东财经大学文绎乡音实践团于今年7月初抵达河源市紫金县龙窝镇,开展一项旨在探索河源市紫金县龙窝镇“非遗+文旅”双向赋能乡村发展路径的暑期社会实践调研活动,共同致力于探索文旅融合发展的新路径,为龙窝镇的振兴注入新的活力,为推动当地文旅产业的全面发展贡献青春力量。

青年力量,共筑梦想

位于广东省紫金县的龙窝镇拥有深厚的人文底蕴,这里是广东省级非物质文化遗产——浦米制作技艺的故乡,承载着世代相传的精湛工艺和丰富的地方特色。龙窝镇下辖的桂山村,被列入广东省古村落名录,其保存完好的古建筑群和历史遗迹,如桂山石楼、龙窝天主堂及牌楼村节孝牌坊。除了文化遗产,龙窝镇的经济发展也颇具特色。茶叶产业在此蓬勃发展,茶园遍布山间,绿意盎然,成为推动当地经济发展的重要力量。

在这样的背景下,“文绎乡音”实践团队肩负新的使命。该团队由来自三所高校的13名学生和2名指导老师组成,涵盖金融学、电子商务、动漫、设计等多个专业领域,团队带着多元化的视角和创新思维,于今年7月初踏上了前往河源市紫金县龙窝镇的征程。团队成员深入龙窝镇的基层,以挖掘和激活其丰富的非物质文化遗产为使命,致力于将这些文化遗产与现代文旅产业巧妙结合。他们通过一系列具体行动,积极应对非遗技艺传承中遇到的碎片化挑战——包括传承人的分散、技艺的断层以及市场的忽视等实际问题。这些行动致力于为龙窝镇的文化振兴与发展注入新的活力和动力,也为乡村振兴与文化传承贡献青春力量。

非遗传承:穿越时空的味觉记忆

抵达龙窝镇后,实践团队首先是对当地的非物质文化遗产——蒲米进行深入了解。蒲米作为承载紫金县人民世代记忆的传统美食,成为本趟旅程的起点。在蒲米技艺传承人的热情接待下,团队成员们亲眼见证从选材、浸泡、蒸煮到晾晒的全过程。每一步都充满了匠人的匠心独运与时间的沉淀。

然而,在调研过程中,团队也遭遇了一系列严峻的现实挑战。他们发现,非物质文化遗产的保护与推广面临着多重难题:非遗传承人分布零散,难以形成有效的传承网络;宣传活动的成本高昂,使得非遗文化与旅游业的结合面临着不小的挑战。对于资源有限的乡村而言,是一笔不小的经济负担。这些挑战使得非遗文化与旅游业的结合变得异常复杂,需要跨越重重障碍。

茶旅融合:生态人文的碰撞交融

第二站,实践团队来到鹰峰山茶旅文化中心。这里不仅是茶叶的生产基地,更是一个集茶文化体验、休闲娱乐、生态旅游为一体的综合平台。在负责人的带领下,团队成员们亲身体验茶旅中心的自然魅力与人文情怀。通过深入采访与实地考察,团队成员对龙窝镇茶旅行业的发展现状及其创新实践有了进一步的了解。蝉茶这一特色茶叶的种植与加工工艺给团队成员留下了深刻的印象,他们亲眼见证了从采摘、萎凋、揉捻到烘干的每一个精细环节,深刻感受到了茶文化的博大精深。

在茶旅文化的探索过程中,团队成员们积极与当地居民沟通交流。团队成员了解到,茶在当地不仅是一种普遍的饮品,更是一种生活方式的体现。茶旅文化的融合不仅带动了当地经济的发展,还促进了文化的交流与传播。这让团队成员们更加坚定了将茶旅文化作为乡村振兴重要抓手的信心与决心。

石楼保护:跨越古今的历史对话

除了非遗与茶旅文化,实践团队还将目光聚焦在当地一处历史瑰宝——桂山石楼上。这座始建于清乾隆年间的客家围屋,不仅见证了当地的历史变迁,更承载着丰富的文化底蕴。在调研过程中,团队成员们与政府人员及当地居民进行了深入的交流与探讨,了解石楼的历史背景、建筑风格、维护现状及未来发展规划。

据了解,桂山石楼以其独特的建筑风格和精妙的内部布局,展现了客家人深厚的文化底蕴和卓越的建筑技艺。然而,在与政府人员及当地居民的深入交流中,团队成员发现桂山石楼正面临着严峻的保护挑战:资金短缺使得维护工作难以持续,而维护困难则加剧了石楼的老化和损坏。这一问题不仅威胁到了石楼本身的历史价值,也对龙窝镇的文化传承和经济发展构成挑战。

稻香鱼跃:生态共生的田园诗篇

龙窝镇内的稻鱼共生基地,经过三年的探索与实践,已经初步形成了独特的生态农业模式,尽管在初期遭遇了鸟害等挑战,但通过不断的学习和改进,基地现已能够有效保护鱼类免受天敌的侵害。目前基地的主要产出包括生态稻米和鱼类,其中稻米以其无公害、生态友好的特性受到市场的青睐。然而,由于坚持不使用化学肥料和农药,产量相对较低,这一矛盾成为了制约基地可持续发展的关键问题。

为了拓宽收入来源,基地开始尝试结合文化旅游,吸引游客体验稻鱼共生的独特魅力。目前,基地已开展了一系列研学活动,吸引了众多本地游客和单位团体。尽管如此,基地的基础设施和住宿条件仍有待提升,以满足更多外地游客的需求。基地负责人表示,未来将以旅游业为主要发展方向,结合钓鱼等活动,提供2-3小时的体验项目,让游客深入了解稻鱼共生的生态理念。

青春献乡村,文化传千秋

此次实地考察与文化探索之旅圆满结束。回望此次旅程,“文绎乡音”实践团队不仅亲身体验了蒲米制作记忆的非遗魅力,感受了茶旅文化的生态人文交融,见证了桂山石楼的历史厚重与稻鱼共生基地的生态智慧。这些经历让他们深刻意识到,将非物质文化遗产与文旅结合,不仅能为乡村带来经济上的振兴,更能在文化传承上发挥重要作用。实践团队坚信,通过青年一代的活力与创造精神,结合当地丰富的文化资源和旅游潜力,龙窝镇的“非遗+文旅”融合发展将迎来更加光明的未来。他们将以实际行动,为龙窝镇的乡村振兴与文化传承贡献青春力量,共同书写“非遗+文旅”融合发展的崭新篇章。

青春是用来奋斗的,青年是国家的未来。本次旅程,每一位团队成员都成为了连接过去与未来、传统与创新的桥梁。他们的故事,如同一首悠扬的乡音,回荡在龙窝镇的山川之间,激励着更多青年投身于这片热土,共同编织乡村振兴的壮丽画卷,让乡音传遍四方,让文化的火种代代相传。

(中国网于2024年7月23日报道链接:https://hsqz.china.com.cn/m/wap-article-68225.html)